| 前へ 次へ |

| |

小林和作>エピソード | ||

| |

|

||

| |

戦時下で生み出された「和作」の油絵、「燦樹」の日本画 | ||

| |

|||

|

|||

|

|

5月岡山市金剛荘で須田国太郎との二人展を開く。 この年、日本美術及工芸統制協会が創立され、戦争画を描かない画家に対しては画材の配給はほとんどなくなった。

第三回美術団体連合展に「干潮」を出品。 この頃より、和作はサインをローマ字から漢字に変える。 画材などの配給がなくなったため、日本画をはじめる。 尾道市立美術館所蔵の燦樹作品(「秋山(01−494)」、「雀と山茶花(01−510)」) ※霞村時代の「椿と四十雀」のモチーフ(小鳥と花)も対比してみよう。

これにより展覧会はいずれも中止され、美術団体が解散した。 10月 妻敏子とともに一ヶ月、富士五湖地方に写生旅行にでかける。 →本ホームページ「妻は朗読、和作は絵を描く。」参照 昭和20年 7月29日、母ヨネが死去。 知らせを受けて和作は駆けつけ、葬儀を済ませ、8月6日午前4時の汽車で帰る予定が急用で、時間を延ばし、午前8時、山陽本線大道駅から尾道に向けて乗車した。 途中、広島原爆投下により汽車が不通となり、岩国で一泊し、翌朝広島より二つ手前の己斐駅より広島を過ぎて、一駅先の向洋駅まで原爆被災者のうごめく焦土の中を歩き、 午後9時、尾道にたどりつく。 予定どおりの午前4時の汽車に乗っていたら、確実に車中で被爆していた。 この頃より、手持ちの絵具、キャンバスが底をつき、ありあわせの日本画顔料で日本画を描く。 →本ホームページ「八月六日、七日のこと」参照 同年秋、戦時中、一時中止していた写生旅行を再開。 岡山県阿哲郡刑部へスケッチ旅行に出かけた。(「岡山県刑部(01−352)」、「秋(01−497)」) 画中に見える点景人物に対し、高橋玄洋氏は「諸作に現れる点景人物を発見した時、人々は生きていることの幸せに胸を熱くしたものだ。」と語っている。(図録・「小林先生とその作品の底流」)

昭和22年 4月9日より戦後初の第十五回独立展が開催され、「山湖」「秋山雲烟」を出品する。 6月 毎日新聞社主催により、洋画十二団体が参加する第一回美術団体連合展が開かれ、「漁港の夕」を出品する。 乏しい画材で「伯耆大山の雪」など後期和作作品に通ずる代表作を次々に生み出す。

昭和25年 3月朝日新聞社主催の第一回選抜秀作美術展に、前年第三回美術団体連合展出品の「干潮」が選ばれる。

東京日本橋・北荘画廊で、戦後初めての個展を開催し、「日本海」「室戸岬(01−237)」などを出品した。

第16回独立展に出品した3点のうち、(「紅葉と筧(01−520)」)ここにも幸せの象徴なのであろうか、点景人物が見られる。

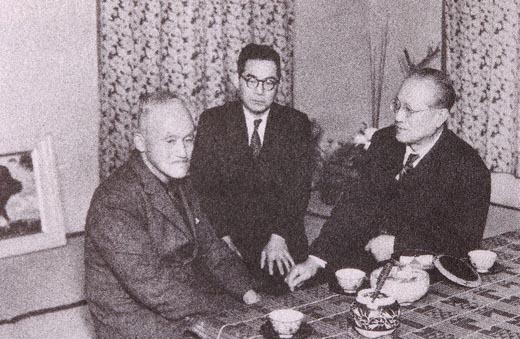

『みづゑ』4月号に須田国太郎の「小林和作論」が掲載され、和作の名が中央画壇に広められた。 当時、尾道に引っ込んでいた和作が戦後いち早く、中央に紹介されて話題を呼んだ。 和作は自分も貧乏だったが尾道では少しずつ絵が売れ始めて、ゆとりができたせいか、 他人に対しても援助をするようになった。 当時、戦後、須田国太郎は毎年のように尾道を訪ねたが、今は現JR東海会長の息子・寛を連れて和作家に泊まりにきたエピソードもある。 寛君が十七八歳の頃であったか。私方の五右衛門風呂に父子が一緒に入ったらしく、 後で須田君が「やけどの薬はないか」と聞くから、 どうしたのかと聞いてみると、せまい風呂に親子で入ったから身動きができず、 釜があついと思いつつ子をかばうためにじっとしていて、 その為に横腹の辺にかなり大きなやけどをしたのである。 私は驚いて須田君を医者に連れて行ったが、その後で寛君は平気な顔をして 「おやじが間抜けだからやけどをしたのです」と人にいっているのでおかしかった。 同じくただ一人の息子を持っていて、今はそれを失った私は、 こんなことをいって親をひやかす寛君の様子を見て、 須田君をひどく羨ましく思ったものである。 (昭和三十年) (随筆・36「親と子」) 須田のエピソードを書きながら、自分の亡くした息子を偲んでいたようである。 注目すべき事として、和作は文章の中にマイナス的な表現をしなかったが、 息子とのことは悲しみなどを表現している。 須田が尾道に来たときに、二人は日本画を合作し、また色紙を競作した。 大林氏は昭和16年から須田コレクションを開始。  左・小林和作、中央・大林次彦、右・須田国太郎 (アートギャラリー・ジャパン 20世紀日本の美術 坂本繁二郎/須田国太郎より転載) 当時の和作はようやく蓄えもできていたが、生活は質素なものだった。 畳や襖を替えるお金があるなら春と秋の写生旅行に出掛けていった。 東京へ出て活躍してほしいという仲間の誘いもことわるほどだった。 |

|

||

| |

||

| |

||

| |