|

|

山陽の死後の弘化2年(1845)、川越藩が出版した『校刻日本外史』(全11冊)が爆発的ベストセラーとなった。藩主の松平家は明治維新後も版元として巨利を博し、頼家との間に版権の切れる明治32年(1899)までに14版を重ねた。多い年で一万セット、少ない年でも四千セット、平均して年五、六千セットを売り続けたというから大変なロングセラーである。嘉永元年(1848)には頼家からも『日本外史』を出版し「久太郎版」と言われ、「川越版」と盛況を競った。ほかにも抄本や訳注書を含め80種以上も出版され、また中国では復刻版を含め3種、ロシア語版、フランス語版、英語版、ドイツ語版も出ている。

平氏に始まる武家時代史『日本外史』が、何故こんなに幕末から戦前までの人々を魅了したのだろうか。

理由のひとつとして、読んで響きが良いことがあげられる。山陽は和文で概略を書き上げたあと、一月一巻のペースで漢文に直した。そのとき名文といわれる『項羽本紀』を朗読し、その余韻が残っているうちに筆をとったという。(上掲書より要約)

欲忠則不孝。欲孝則不忠。重盛進退。窮於此矣。 (『頼山陽全集』全集上)

(忠ならんと欲すれば則ち孝ならず。孝ならんと欲すれば則ち忠ならず。重盛の進退、ここに窮まれり)

後白河法王による鹿ヶ谷の陰謀が発覚し激怒して出陣しようとする平清盛を、長男重盛がいさめるシーンである。『日本外史』のネーミングに象徴されるように、字画の少ない平明な字を使い、歯切れのよいリズム感がある。競って人々が愛読したのも納得できよう。(同)

◆頼山陽はこの『日本外史』草稿を脱落後の幽閉生活中に書き上げた。

文化2年(1805)謹慎を解かれた山陽を待っていたのは、はけ口のない悶々とした生活だった。

当時も結構、山陽のような問題児が多かったらしい。

広島藩では廃嫡になった者を「札付き」と呼んだ。

山陽も、札付き仲間に入り、両親を嘆かせる放蕩生活に

おぼれていったのである。

山陽の脱藩事件にまつわる動静は、当然尾道でも評判に

なっていたに違いない。単なる風評だけでなく、春風や茶山を

通して山陽にまつわる噂は玉蘊の耳に入っていたと思われる。

玉蘊にとって、恵まれた環境にありながら脱藩の罪まで犯す山陽は、

理解できない不良青年にうつっただろう。

ふたりの出会いは、ともに不遇のときであった。(上掲書) |

|

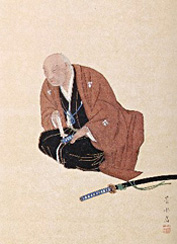

g−022

頼 山陽 |

|

|

|

|

g−023

頼 春水 |

g−024

頼 杏坪 |

g−025

頼 春風 |

|