| 前へ 次へ | |

| |

森谷南人子>エピソード | ||||

| |

|

||||

| |

南人子意欲的に出品そして入選を果たす(1) | ||||

| |

|||||

|

|||||

|

|

昭和三年7月国画創作協会第一部(日本画)が解散。 11月「新樹社」の設立に参加。昭和3年の絵としては(03−144)12月11日から 14日までに描いた絵がある。

この時期から裏面が帳簿の貼り付け紙になっているものが目立ち始める。 一枚の紙にスケッチにしていた和作に比べ、南人子は画材に不自由していたのではなかろうか、恵まれた環境ではなかったのか、それとも質素に慎ましく生きたのか。その用紙からはさまざまな人生を見ることが出来る。 貼り付け紙にも「7月28日に畑々を写す」と文面が書いてある。 撮影していない作品でも大型の下絵があるので南人子が尾道に腰を落ち着けて、 毎年意欲的に描いていたことがうかがえる。 昭和4年 6月第一回新樹社展に「夕月」「夏景2作」「早春麗日」版画「鮭」がある。 2003年8月笠岡の展覧会に出品。(笠岡のチラシ参照)他版画「干しカレイ」「色糸」を出品。

南人子は今では忘れさられてしまっているが、 当時は木版画の第一人者として新たに創作版画の先導的な役割をしていた。 昭和5年 4月第二回聖徳太子奉讃美術展覧会に「新冬風景(03−542)」千光寺裏の農村で描かれた大作である。 サイズが横138センチ、縦87センチ。

10月第十一回帝展に「苗代田(03−546)」が入選。新樹や社解散。その他(内裏雛(03−539))

10月第十二回帝展に「雨後新樹」が入選。 (村野六月(下絵)(03−548))が「村野六月」になっている。

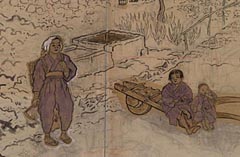

談話:「12日にラジオで発表されることは知っていたが、どうも落ちたときの失望を考えると聞く気になれませんでした。 出したのは「雨後新樹」と「村野六月」という田園風景のもので、これは本年夏頃、美之郷村へ行って描いた平凡な絵です。 どちらが入選したのかわかりませんが、別に師事している方もなく、それに長く地方に引っ込んでいて、 比較的不利な立場におりながら、続けて入選は全く望外の喜びです。」  昭和6年10月14日 京都で成功できずに笠岡に戻ったときのスケッチ帖に「慙愧心」と書いてあった。それは尾道においても中央で活躍しているぐらいの意気込みで作品作りをしたのではないか。 昭和6年10月14日 京都で成功できずに笠岡に戻ったときのスケッチ帖に「慙愧心」と書いてあった。それは尾道においても中央で活躍しているぐらいの意気込みで作品作りをしたのではないか。 絵のモチーフが時代から遅れているとか平凡だと言いながら、自分の中に自信や確かなものがなければ描けなかったのではないかと思わせる。 下絵には農家の庭先で木を切る父親、薪を運ぶ、背負子を背負い鎌を持つ母親、手押し車に腰をかける幼女と赤ん坊がいる。 人物以外は緻密に描かれているが、人物を書きあぐねたのか、鉛筆の下絵を何度も書き直した跡がある。  最終的には下絵の上に別紙に貼り付けて絵を描いている。 最終的には下絵の上に別紙に貼り付けて絵を描いている。まるで人の表情が見えて、家族の談話が聞こえてきそうである。 この絵にもツバメが飛ぶ。

先輩、小室碧雲画伯から進められて出品したようなわけです。 まさか落ちはしまいとの自信はありましたが、それでも発表になるまでは気懸かりでした。画題は「暮秋野色」幅5尺、天地三尺五寸のもので、尾道市外栗原町の北部において11月末写生したものです。 絵は黄金に実った稲田を中心に近景は老婆が柿をとったり、雀が飛び回ったり、 野菊が咲いているなど、遠景は家つづきの街道を荷馬車や百姓が通っているという晩秋の田園風景を表したものです。 (昭和7年4月22日 大阪朝日新聞掲載談話)

10月第十三回帝展に「若葉のころ」が入選。(昭和7年1月16日尾道にて(03−133))と記録された南天の枝の絵がある。南人子の植物の絵は非常に克明で繊細に感じる。

10月第十四回帝展に「ゆく春」が入選。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

||||

| |

||||

| |

||||

| |